幼い子どもたちを注意深く観察すると、「体験しよう」「真似しよう」と躍起になっている様子を見ることができる。誰かが成功したら自分も真似し、体験する (この時、すでに失敗を体験している)。

今度は、「こうしたらどうなるのだろう」「改良してみよう」と興味がわき、「集団で寄ってたかって」問題を解決しようとする。答えを見つけるのが早い子供もあれば、改良する事が得意な子供もあり、統率するのが得意な子供もある。まさに社会の縮図とも言える小さな集団ができあがる。

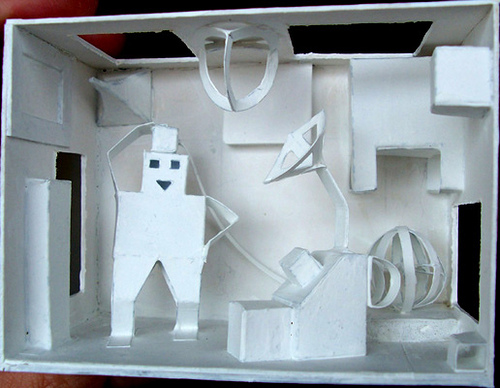

私は、退屈しないように、わかりやすいように説明しようと努力したが、それらは無駄だったことを悟った。可能な限り努力したが、「やってみようか」といった瞬間に、空気が一転して目が輝きはじめたのを決して忘れない。

もう、大人が難しいことを議論している間に、そもそも子供らは本能からどうしたら良いかを知っているとしか思えない。だとすれば、先の専門書のように、私達に残されたのは、安全性を確保した上で何の制限もなく放り出すことと、答えではなく道を示すこと、見守ることだけが「許される」。

少子化によって日本の教育機関は、「優しくする」事で「顧客」を獲得しようとしている。「中学生からの復習」、「常識」、「就職斡旋」。もはやそれは教育機関ではない。

様々に問題視されるが、視点を変えれば、これまでよりもより多くを柔軟に吸収し、問題を解決する能力を持って生まれたにもかかわらず、つまらない指導によって、それらを尽く踏み潰した結果ではないかとも思う。

「個」を打ちのめして一定の品質になるようライン製造したにもかかわらず、社会に出れば「個」を求められるのだから、同情しなくもない。

最近の彼らは「楽しいこと」を求めている。それは間違いではない。もし、「楽しいこと」が受け入れられたなら、それをどのようにビジネスにしていくか、現在の日本の教育では教えられていない。

教育とは何か。

「山本五十六」の名言からも、その正答を見るけることができるかもしれない。

やって見せて、言って聞かせて、やらせて見て、ほめてやらねば、人は動かず。

私がたくさんの経験をもってようやく見つけた気になっている問題の結果を先人は常に知っている。